Einführung

Die Ausstellung „It’s all about collecting …“ im Jahr 2024 war Anlass, die koloniale Sammlungsgeschichte des Landeskunstmuseums zu erforschen. Das 1885 als Museum der Stadt Halle (Saale) gegründete Haus sammelte während der Kaiserzeit nicht nur bildende und angewandte Kunst aus Deutschland, sondern auch nicht-europäische Werke. Mit Konvoluten aus drei unterschiedlichen Quellen etablierte das Museum eine Sammlung ethnografischer Gegenstände, da die diskutierte Gründung eines eigenen Kolonialmuseums in Halle (Saale) als nicht umsetzbar betrachtet wurde. Um 1900 bewahrte das Museum mehr als 2.500 Objekte aus nicht-europäischen Kulturen in seinen Beständen.

Infolge von Abgaben und hohen physischen Verlusten haben sich heute jedoch nur etwa 50 Objekte erhalten (exklusive der Münzbestände), weswegen diese Sammlungsgeschichte bislang so gut wie nicht thematisiert, erforscht und öffentlich präsentiert wurde. In Vorbereitung der Sonderausstellung zum Verhältnis Expressionismus – Museum – Kolonialismus arbeitete das Haus mit zahlreichen Experten zusammen. Im Ergebnis lassen sich drei Konvolute kolonialen Kontexts definieren.

Franz Berghaus (1849–1937)

1890 schenkte Franz Berghaus 23 Waffen und Jagdgeräte aus der späteren Kolonie Deutsch-Neuguinea. Er war Kaufmann und Inhaber eines Dampfsägewerks sowie in zahlreichen Funktionen ehrenamtlich in der Stadt engagiert. Über die Umstände, unter denen die Waffen in seinen Besitz kamen, liegen allerdings keine Informationen vor. Heute sind sie zudem nicht mehr Teil der Sammlungen.

Weitere Informationen zur Schenkung Berghaus

Emil Riebeck (1853–1885)

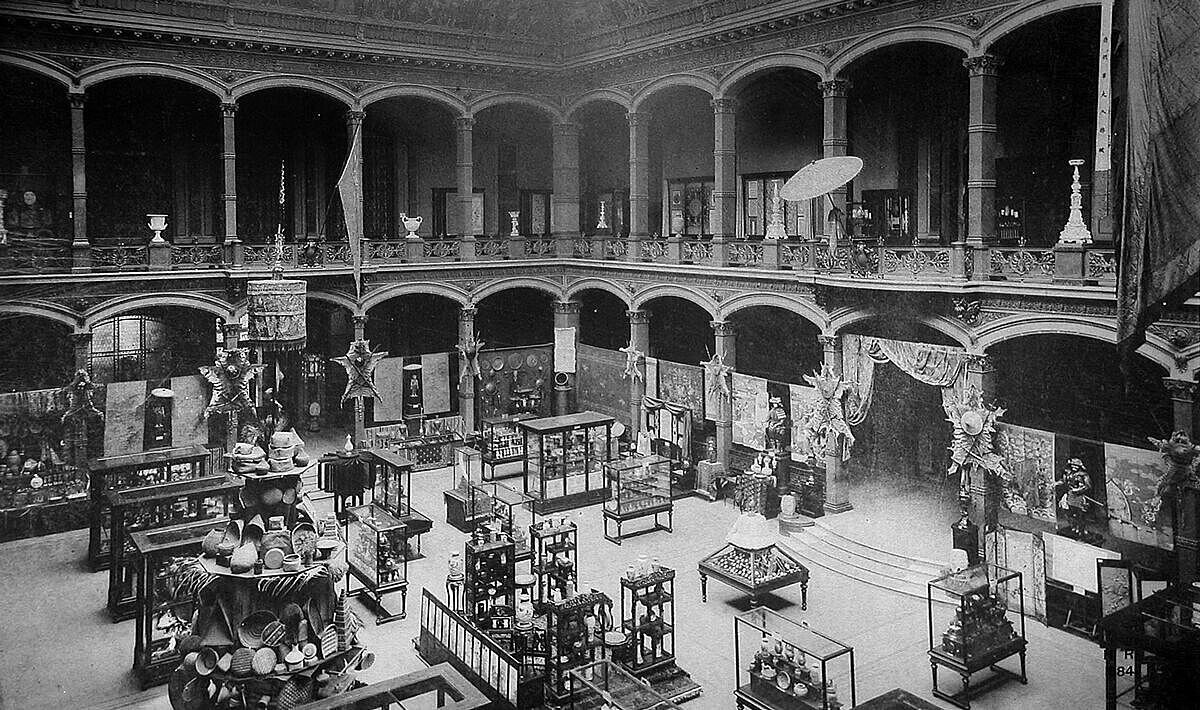

Emil Riebeck trug auf seiner ersten ausgedehnten Reise durch Asien von 1880 bis 1883 ein umfangreiches Asien-Konvolut zusammen, das er erstmals 1883 gegenüber der Moritzburg im alten Bibliotheksgebäude der Universität präsentierte. Im Anschluss war die Kollektion im Königlichen Kunstgewerbemuseum in Berlin zu sehen. Große Teile davon schenkte Riebeck im Nachgang den Museen in Berlin, Dresden, Wien und Weimar, da es keine Erfolgsaussichten für das von ihm erhoffte Riebeck-Museum in Halle (Saale) gab. Seinen Nachlass erbte nach seinem frühen Tod im Sommer 1885 Emils Bruder Paul, der seinerseits testamentarisch die Stadt Halle (Saale) als Universalerbin bestimmte. Damit gelangten 1891 etwa 700 nicht-europäische Werken aus dem Vorderen Orient und Asien in das Museum, das diese bis 1912 an seinem Gründungsort im Eich- und Waagamt am Großen Berlin präsentierte. Fotos oder Beschreibungen sind nicht überliefert.

1913 verlagerte Museumsdirektor Max Sauerlandt das Riebeck-Konvolut in die Moritzburg und integrierte einen Teil in die Präsentation der Sammlung in den im Juli 1913 eröffneten neuen Museumsräumen.

Im Jahr 1920 beschloss die Stadt Halle (Saale) die Veräußerung des Riebeck’schen Konvoluts, da es als nicht mehr zum Profil des Museums passend betrachtet wurde. Hinzu kamen die schwierigen Finanzverhältnisse nach dem Ersten Weltkrieg. Der Erlös aus der Versteigerung von 316 Werken im Berliner Auktionshaus Rudolph Lepke im Jahr 1921 betrug knapp 100.000 Mark. Den entsprechenden Auktionskatalog finden Sie als digitale Publikationen unter folgenden Zitierlinks:

https://doi.org/10.11588/diglit.18275https://doi.org/10.11588/diglit.18042

Heute lassen sich noch etwa 40 Gegenstände der Provenienz Emil Riebeck zuordnen. Hinzu kommt ein umfangreicher Bestand asiatischer Münzen:

Weitere Informationen zum Bestand asiatischer Münzen auf www.kenom.de

Zu Emil Riebeck und seinem Asien-Konvolut wurden in der Vorbereitung der Ausstellung intensive Recherchen durchgeführt und neue Erkenntnisse gewonnen. Insbesondere seine Reiserouten und sein konzeptuelles Vorgehen bei der Auswahl der Werke lassen sich nun deutlich besser nachvollziehen. Ebenso wurden Erkenntnisse über die Gründe und Vorgehensweisen beim Verkauf der Werke gewonnen.

Weitere Informationen zur „Sammlung“ Riebeck

Franz Emil Hellwig (1854–1929)

Mehr als 1.700 Objekte umfasste das Ozeanien-Konvolut des aus Halle (Saale) stammenden Unternehmers und ethnografischen Laien Franz Emil Hellwig, welches die Stadt 1899 erwarb. Es war eine der frühen und umfangreichen Kollektionen von Werken aus Ozeanien in Deutschland. Sie umfasste kunstvoll gearbeitete Waffen, Handwerksgeräte, Gebrauchsgegenstände und Skulpturen aus der Kolonie Deutsch-Neuguinea.

Die aktuellen Recherchen sowie die Transkription des historischen Verzeichnisses der Werke von Hellwig selbst ergaben, dass heute nur noch acht Objekte im Museum existieren. Darunter farbig gefasste Rindenbastmatten (Tapa) aus Samoa und Fidschi. Mehr als 240 Arbeiten wurden 1953 im Zuge der sogenannten Museumsprofilierung in der DDR an das GRASSI Museum für Völkerkunde in Leipzig abgegeben. Über den Verbleib der übrigen mehr als 1.300 Arbeiten konnten keine Informationen gewonnen werden. Vorwiegend aus organischen Materialien bestehend sind sie wahrscheinlich ein Opfer der Lagerbedingungen des Museums im 20. Jahrhundert geworden und müssen als unwiederbringlich verloren gelten.

Nach dem Ankauf des Konvoluts im April 1899 wurde dieses für vier Wochen im Museumsgebäude am Großen Berlin präsentiert, nachfolgend aber wieder verpackt und eingelagert, was Hellwig sehr unzufrieden machte. Wiederholt wandte er sich an die Stadt und forderte die Beschäftigung mit dem Konvolut und dessen öffentliche Präsentation ein. So ließ Max Sauerlandt 1908 als erster amtlich bestellter Direktor des Museums ein Gutachten über das Konvolut anfertigen. In dessen Folge setzte er sich mit den Objekten auseinander, entdeckte ihren ästhetischen Wert und beschloss ihre Präsentation als Kunstwerke im Zusammenklang mit Arbeiten der zeitgenössischen bildenden und angewandten Kunst aus Deutschland. Damit folgte er Karl Ernst Osthaus, der mit Kurt Gershom Freyer ein solches Konzept im Jahr 1912 erstmals in Deutschland überhaupt umgesetzt hatte. Freyer war im Herbst 1912 als Volontär nach Halle (Saale) gekommen und berichtete sehr wahrscheinlich Sauerlandt von dem, was er gemeinsam mit Osthaus im Folkwang Museum in Hagen realisiert hatte.

Im Ergebnis integrierte Sauerlandt in die 1913 eröffnete Neupräsentation des Hellwig-Konvoluts im obersten Geschoss des Torturms der Moritzburg ein Gemälde von Emil Nolde. Es handelte sich um das Bild „Exotische Figuren“ (1912), das er aus seiner privaten Sammlung als Leihgabe zur Verfügung stellte. Dieses zeigt drei Werke aus verschiedenen Kulturen in Afrika und Südkorea, die Nolde im Berliner Völkerkundemuseum gesehen und zu einem erzählerischen Stillleben zusammengefügt hatte. Sauerlandt verlieh dem Bild 1913 den Titel „Der Missionar“, den Nolde 1930 als offiziellen Titel des Gemäldes autorisierte. Sauerlandt ging 1919 nach Hamburg, bestimmte jedoch noch für einige Jahre die Museumsentwicklung in Halle (Saale). Sein Nachfolger Alois J. Schardt ließ das Hellwig-Konvolut verpacken und einlagern.

Weitere Informationen zur Sammlung Hellwig

Die heute im Museum noch vorhandenen Werke aus den Provenienzen Riebeck und Hellwig sowie eine Auswahl von zehn Werken aus dem GRASSI Museum für Völkerkunde in Leipzig wurden für die Ausstellung „It’s all about collecting …“ konservatorisch vorbereitet und der Öffentlichkeit nach fast einhundert Jahren erstmals wieder seit 1926 präsentiert. Mithilfe von Dr. Birgit Scheps-Brettschneider vom Leipziger Museum sowie Tommy Buga vom National Museum and Art Gallery in Port Moresby, Papua-Neuguinea, konnten weitreichende Erkenntnisse über die Ursprünge und Verwendung der Objekte gewonnen werden.

Die im Kunstmuseum Moritzburg Halle (Saale) noch vorhandenen Werke aus beiden Konvoluten wurden im Sinne der Transparenz und für die weitere internationale Forschung auf museum-digital.de veröffentlicht. Folgen sollen die im Leipziger GRASSI Museum für Völkerkunde befindlichen Teile des ehemaligen Hellwig-Konvoluts.

Sammlung Hellwig auf www.museum-digital.de„Sammlung“ Riebeck auf www.museum-digital.de