Die S̶a̶m̶m̶l̶u̶n̶g̶ von Franz Emil Hellwig

Sammlung | „Sammlung“ | Sammlung ?

Um die verschiedenen Aspekte des Sammelns zu verdeutlichen, verwenden wir in den Texten unterschiedliche Formatierungen des Wortes „Sammlung“.

Da Franz Emil Hellwig mit eindeutig kommerziellen Vorsätzen und im Rahmen des deutschen Kolonialsystems „sammelte“, finden Sie seine Sammlung durchgestrichen gekennzeichnet.

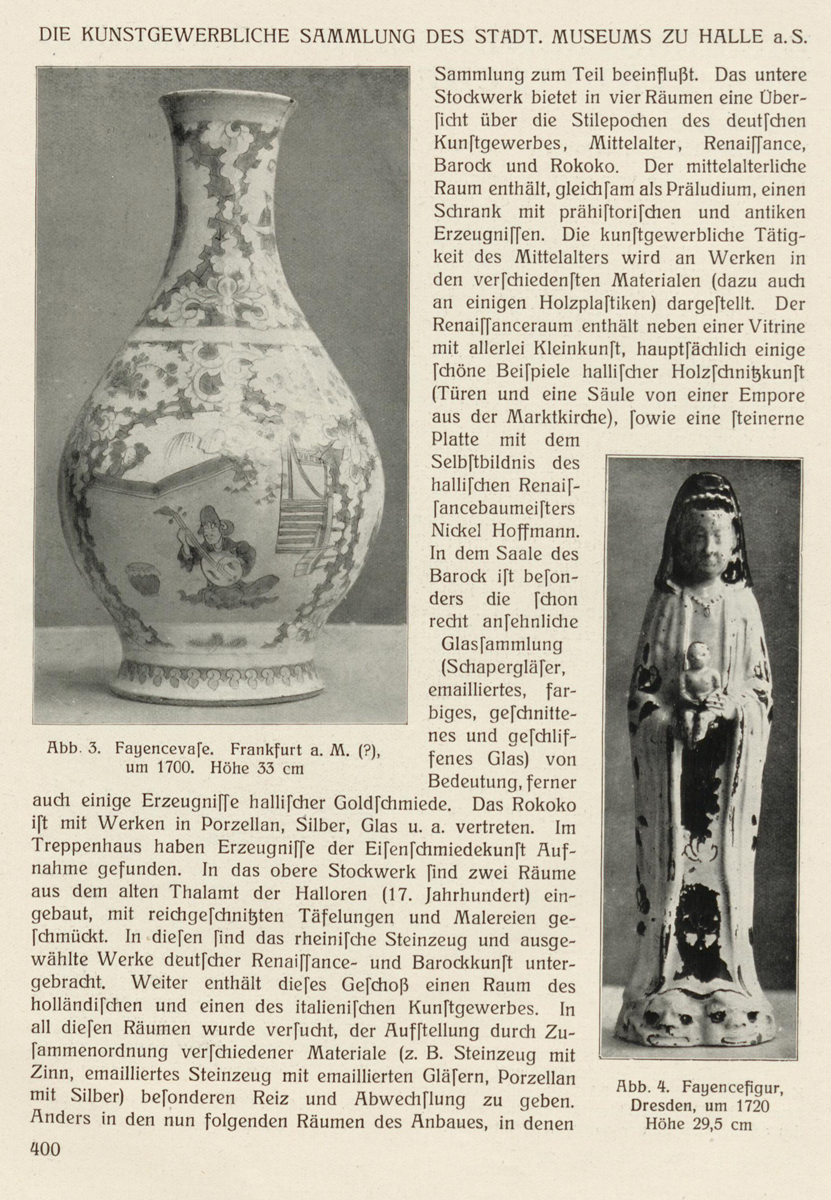

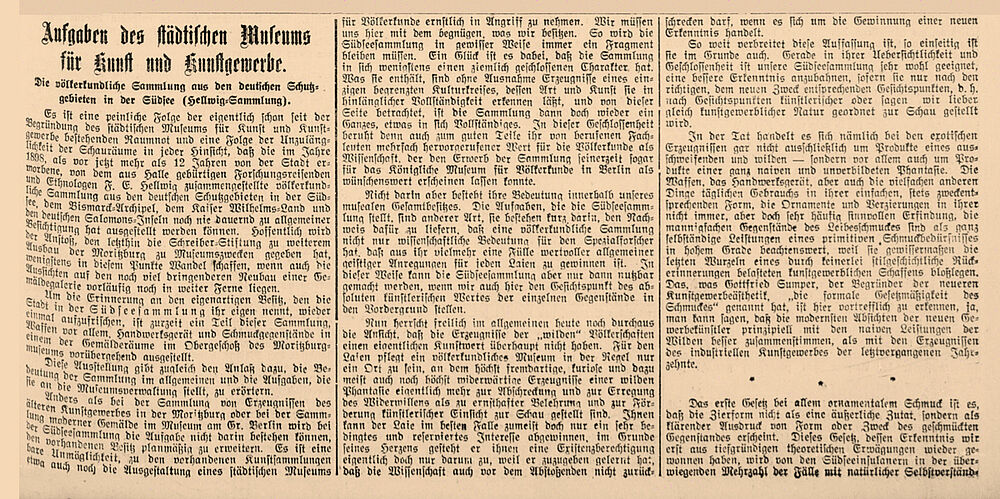

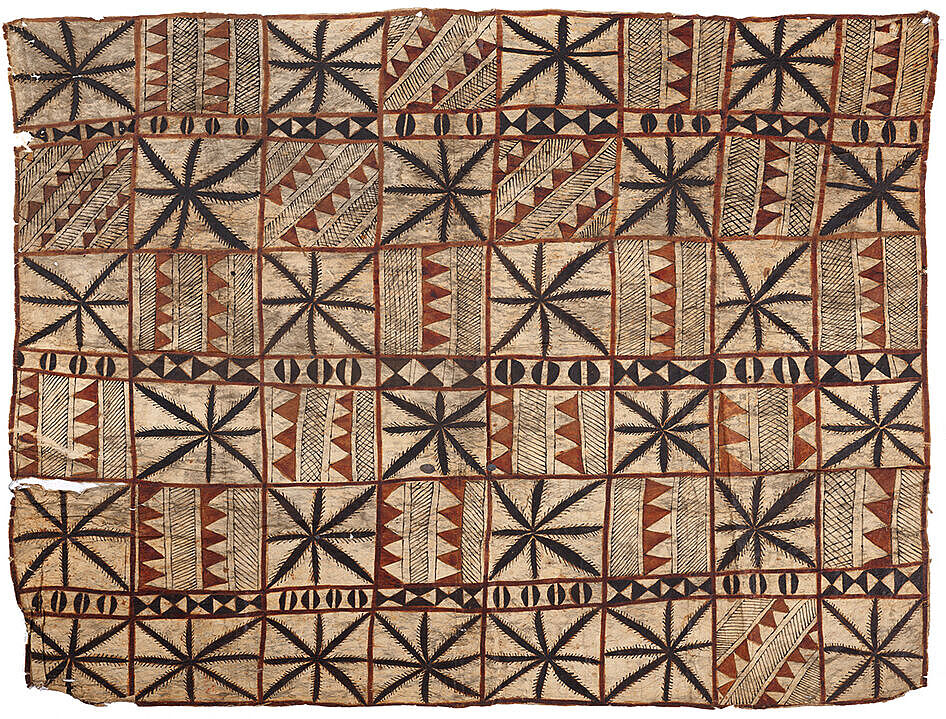

Mehr als 1.700 Objekte umfasste die Sammlung des aus Halle (Saale) stammenden Unternehmers und ethnografischen Laien Franz Emil Hellwig, die von der Stadt 1899 erworben wurde. Es war eine der frühen und umfangreichen Kollektionen von Werken aus Ozeanien in Deutschland. Sie umfasste kunstvoll gearbeiteten Waffen, Handwerksgeräte, Gebrauchsgegenstände und Skulpturen aus der späteren Kolonie Deutsch-Neuguinea (heute Melanesien, vor allem Teile von Papua Neuguinea, sowie Teile Mikro- und Polynesiens). Heute existieren im Museum nur noch acht Werke, insbesondere die farbig gefassten Rindenbastmatten (Tapa) aus Samoa und Fidschi.

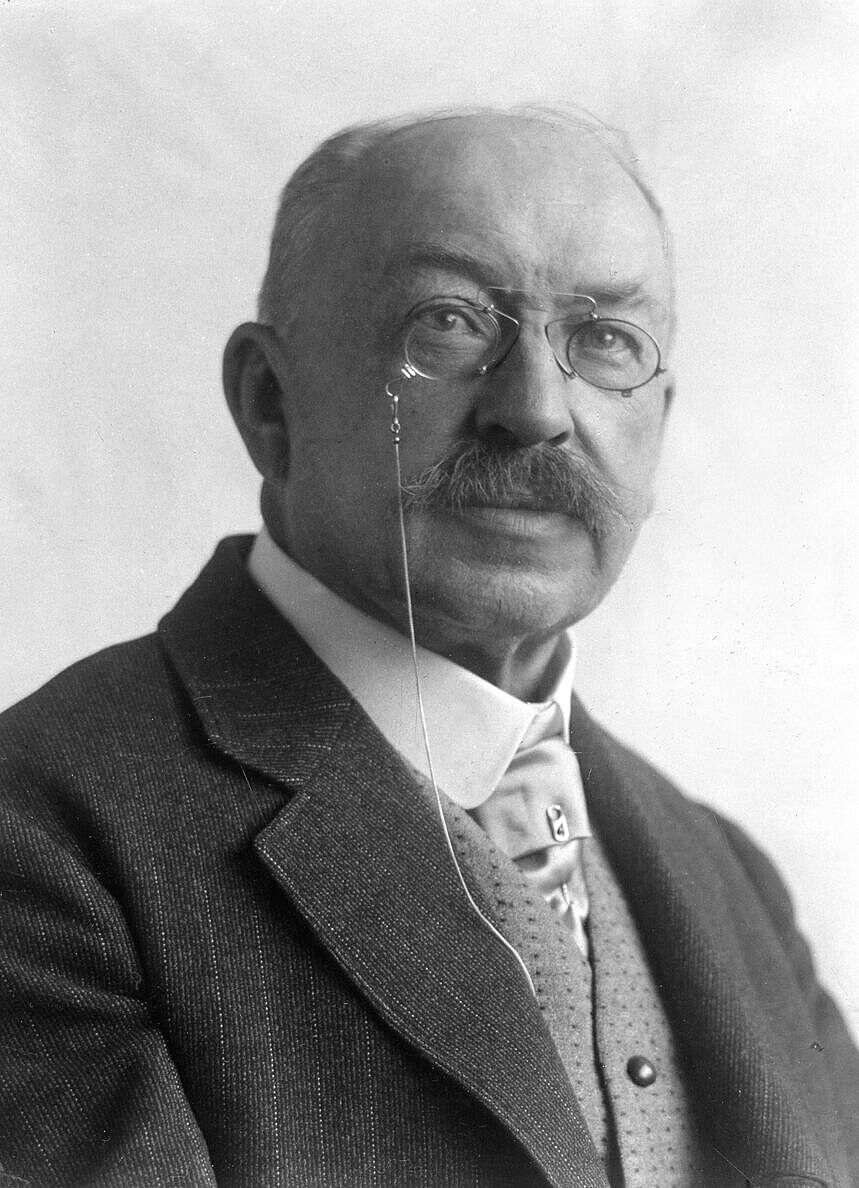

Der Erwerb und die Rezeption der Sammlung ist ein bedeutendes Kapitel in der Museumsgeschichte, da vor allem die Wahrnehmung des Kunstwertes der Werke eng mit der Entwicklungs- und Stilgeschichte der modernen deutschen Kunst verknüpft ist. Max Sauerlandt (1908–1919 Direktor des Museums) erkannte die künstlerischen Qualitäten und fand im Gegensatz zu den Intentionen Franz Emil Hellwigs und anderer Wissenschaftler einen bemerkenswert unvoreingenommenen Zugang zu diesen Werken aus der Sicht eines Kunstmuseums.

Biographie Franz Emil Hellwig (1854–1929)

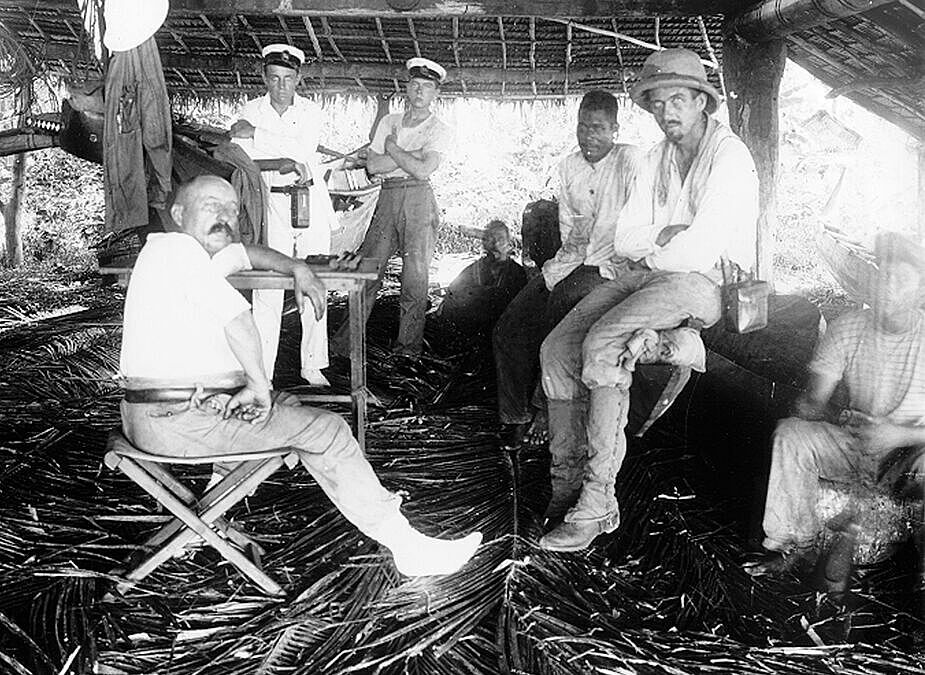

Der Hallenser Franz Emil Hellwig (1854–1929) begab sich 1895 als Angestellter der Deutschen Handels- und Plantagen Gesellschaft Hamburg (gegr. 1878) erstmals in deren „Schutz-gebiete“ im heutigen Papua-Neuguinea, wo er bis 1898 die Niederlassung auf der Insel Mioko (im Süden der Duke-of-York Inseln, Bismarck-Archipel) leitete. 1896 wurde er zu einem stellvertretenden Beisitzer des Kaiserlichen Gerichts in Herbertshöhe (heute Kokopo, Papua-Neuguinea) berufen.

Hellwig ist ein typischer Repräsentant der deutschen Kolonialbewegung, der die Machtstrukturen für seine Interessen umfänglich nutzte. Er eignete sich ethnologische Kenntnisse an und trug seine erste Sammlung sehr wahrscheinlich durch Kauf, Tausch und Diebstahl zusammen. Die Übernahme der Werke von ihren Eigentümern erfolgte nicht auf Augenhöhe. Der Historiker und Journalist Götz Aly charakterisierte Hellwig in seinem Buch „Das Prachtboot“ 2021 als einen „fachlich angelernten Serienräuber“.

Nach seiner Rückkehr nach Halle (Saale) veräußerte Hellwig seine Sammlung für 5.500 Mark gewinnbringend an die Stadt.

Von 1899 bis 1904 reiste Hellwig erneut in das inzwischen nicht mehr als „Schutzgebiet“, sondern als Kolonie bezeichnete Deutsch-Neuguinea, diesmal im Auftrag der Hamburger Firma Hernsheim & Co, und trug eine zweite Sammlung zusammen, die er 1905 für 20.000 Mark an die Stadt Hamburg verkaufte.

Im Jahr 1907 wurde er Inhaber des Kolonialwarenladens von Karl Eisengräber in der Geiststraße 15 in Halle (Saale), mit dem er bereits seit längerem in geschäftlichem Kontakt stand, indem er ihm „Waren“ besorgte. Im Folgejahr verkaufte er jedoch in Vorbereitung einer erneuten mehrjährigen Reise den Laden wieder. Zwischen 1908 und 1910 war Hellwig als Teilnehmer der „Hamburger Südsee-Expedition“ ein drittes Mal in der Region. Daran anschließend war er bis 1923 als Magazinverwalter des Völkerkundemuseums in Hamburg tätig. 1924 kehrte er nach Halle (Saale) zurück.

Franz Emil Hellwig verknüpfte mit dem Verkauf seiner Sammlung die Hoffnung, dass dem städtischen Museum für Kunst und Kunstgewerbe eine ethnographische Abteilung angegliedert werden würde. Sie sollte der „Allgemeinheit“ zur „wissenschaftlichen und regulären Belehrung“ dienen, formulierte er noch 1925. Grundlage hierfür sollten neben seiner eigenen Sammlung die bereits zuvor angenommenen Schenkungen von Franz Berghaus und Emil und Paul Riebeck sein.

Teile von Hellwigs Sammlung hat Max Sauerlandt 1913 in den neu errichteten Museumsräumen in der Moritzburg als Teil der Dauerausstellung präsentiert. Im obersten Geschoss des Torturms im stadtseitigen Ostflügel zeigte er sie in Ergänzung der Präsentation der angewandten Kunst Deutschlands. Etwas Besonderes war die Integration eines Gemäldes von Emil Nolde in diese Ausstellung.

Die Präsentation der Hellwig’schen S̵a̵m̵m̵l̵u̵n̵g̵ im halleschen Kunstmuseum 1899–1926

Nach seiner Rückkehr aus Melanesien 1898 nach Halle (Saale) präsentierte Franz Emil Hellwig die mitgebrachten Werke bis Frühjahr 1899 in privaten Räumen in der Mansfelder Straße 4. Am 17. April 1899 beschloss die Stadtverordnetenversammlung den Ankauf des Konvoluts von mehr als 1.700 Gegenständen für 5.500 Mark. Städte wie das niederländische Leiden, Wien und Leipzig sollen ebenfalls Interesse am Erwerb bekundet haben. Die angekauften Werke wurden im Mai / Juni 1899 in den damaligen Museumsräumen am Großen Berlin gezeigt und anschließend eingelagert.

1901 meldete die Saale-Zeitung , dass „7 ethnographische Gegenstände aus dem Bismarck-Archipel, welche der dort lebende Hallenser F. E. Hellwig dem Museum vor kurzem übersandte“, ausgestellt seien. Ab 1903 wurden Pläne für eine Aufstellung der Sammlung in der Moritzburg entwickelt, die jedoch bis zur Einstellung eines amtlich bestellten Museumsdirektors ausgesetzt worden waren. Nachdem Max Sauerlandt (1880–1934) im September 1908 dieses Amt übernommen hatte, bat er umgehend seinen Kollegen Karl Weule (1854–1926), Direktor des Leipziger „Völkerkunde“-Museums, um eine Einschätzung der Museumswürdigkeit der Werke. Weule resümierte, „dass die Hellwig’sche Sammlung einer rationellen Aufstellung wert und würdig ist“, sodass Sauerlandt begann, ein Konzept für den Umgang mit der ethnographischen Sammlung in einem Museum für Kunst und Kunstgewerbe zu erarbeiten. Dabei leiteten ihn zwei Prinzipien: Abkehr vom ethnographischen Zugang zu den Werken und Verwendung ausgewählter Arbeiten aufgrund ihres künstlerischen Werts im Kontext der Präsentation der europäischen, v. a. zeitgenössischen angewandten Kunst. Seine Gedanken dazu veröffentlichte er am 7. März 1911 in einem Artikel in der Saale-Zeitung . Zu dieser Zeit war „ein Teil dieser Sammlung, Waffen vor allem, Handwerksgerät und Schmuckgegenstände in einem der Gemälderäume im Obergeschoss des Moritzburgmuseums [= Talamtsgebäude] vorübergehend ausgestellt“. Nachdem im Zuge des Ausbaus der Moritzburg als Museum neue Räume zur Verfügung standen, konnten diese im Juli 1913 eröffnet werden. Den Abschluss des Rundgangs bildete ein „ethnographischer Raum“, in dem Sauerlandt Teile von Hellwigs Sammlung zusammen mit einem Gemälde von Emil Nolde zeigte.

Diese Verbindung von nicht-europäischer mit der zeitgenössischen deutschen Kunst in einer Museumspräsentation war ein vollkommen neuer Ansatz. Er geht wahrscheinlich zu einem nicht unbedeutenden Teil auf seinen Mitarbeiter Kurt Gershom Freyer (1885–1973) zurück, der zuvor am Folkwang Museum in Hagen gearbeitet und dort gemeinsam mit Karl Ernst Osthaus im September 1912 eine solche Präsentation erstmals in einem deutschen Kunstmuseum eingerichtet hatte. Welche Werke Sauerlandt und Freyer ausgewählt hatten, ist leider ebenso wenig überliefert wie Fotografien von der Präsentation. Der sechseckige Raum im obersten Geschoss des Torturms, den 1929 bis 1931 Lyonel Feininger als Atelier nutzten durfte, verfügt über zahlreiche Fenster. Vermutlich wurden die Werke aus Melanesien in Vitrinen präsentiert und hing Noldes Gemälde „Der Missionar“ gegenüber dem Eingang an der einzigen Wand des Raums. 1914 stellte Kurt Gershom Freyer in der Zeitschrift Cicerone die neue Sammlungspräsentation vor und ging abschließend auf diesen Raum ein: „Es ist hier einmal der Versuch gemacht worden, diese Dinge nicht nach ethnographischen Gesichtspunkten aufzustellen, sondern so, daß ihre künstlerischen Werte zur Anschauung kommen […]. Um die künstlerische Bedeutung dieser Werke noch eindringlicher zu machen, ist dem Raum ein geistiger Mittelpunkt durch ein Gemälde von Emil Nolde gegeben, das solche exotische Holzfiguren darstellt. So wird hier zwischen alter und moderner Kunst eine Verbindung hergestellt, die das Verständnis beider zu fördern vermag […].“

Nolde selbst äußerte sich 1930 in einem Brief an Sauerlandt rückblickend nicht sehr begeistert über diese Kontextualisierung seines Bildes und bezeichnete sie als „Verunreinigung […], weil ich nicht möchte, daß das kleine Bild einer Tendenz unterstellt wird, sondern daß es rein als Kunstwerk genommen wird.“ Wie bei der Motivgenese des Nolde’schen Bildes Herkunft und Funktion der Werke keine Rolle spielten, so spielte es für Sauerlandt keine Rolle, dass das Nolde’sche Gemälde Arbeiten aus gänzlich anderen Kulturen zeigte als den im Ausstellungsraum mit der Hellwig’schen Sammlung präsentierten.

1924 war Hellwig in den Ruhestand versetzt worden und kehrte er aus Hamburg in seine Heimatstadt Halle (Saale) zurück. Nach einem Besuch des Museums wandte er sich im August 1925 entrüstet an den Oberbürgermeister der Stadt und monierte den in seinen Augen unsachgemäßen und falschen Umgang mit den Werken: „Der sichtbare kleine Teil ist anscheinend nur vom künstlerischen Gesichtspunkt aus nur für Kunstbeflissene und zur Dekoration des Raumes vorhanden.“, während er die Aufgabe der Sammlung darin sah, „der wissenschaftlichen […] Belehrung zu dienen und nebenbei der Kunst, bzw. dem Kunstgewerbe Anregungen zu bieten. Wird nur der Letztere berücksichtigt, so hat sie ihren Hauptzweck […] verfehlt.“

Sauerlandts Nachfolger Alois J. Schardt (1889–1955) ließ die Hellwig’sche Sammlung 1926 abbauen, verpacken und einlagern. Nachdem Sauerlandt anlässlich eines Vortrags im Februar 1927 in Halle (Saale) weilte, war er von dieser Maßnahme derart enttäuscht, dass er seine Leihgabe des Nolde-Gemäldes „Der Missionar“ kündigte. Bis zur Abgabe von mehr als 240 Einzelwerken und mehreren Sammelkisten der Hellwig’schen Sammlung an das „Völkerkunde“- Museum in Leipzig war sie drei Jahrzehnte verpackt eingelagert.

Quellen

Sauerlandts Nachfolger Alois J. Schardt (1889–1955) ließ die Präsentation 1926 abbauen und die Werke verpacken. 1929 bis 1931 stellte Schardt den Raum Lyonel Feininger (1871–1956) als Atelier für seine Halle-Bilder zur Verfügung.

Im Dezember 1953 übereignete das Museum mehr als 240 Einzelwerke sowie mehrere Kisten und Kartons kleiner Objekte an das Leipziger „Völkerkunde“-Museum. Über den Verbleib der übrigen mehr als 1.300 Arbeiten liegen keine Informationen vor.

Die Tätigkeit Hellwigs macht die große Ambivalenz solcher Sammlung deutlich. Dem Verdienst der Dokumentation einer durch den Kolonialismus eruptionsartig veränderten Gesellschaft steht sein Anteil an der weitestgehenden Zerstörung ihrer Kultur und am Untergang des vermeintlichen „Südsee-Paradieses“ gegenüber. Das Ansammeln von Artefakten in großem Stil war ein Geschäftsmodell zur Erzielung von bedeutenden Gewinnen. Dies war zugleich mit der Ausplünderung der Schätze der Region verbunden. Die Rechtmäßigkeit des Erwerbs der Werke muss heute stark bezweifelt werden, weswegen Restitutionsbegehren der Herkunftsgesellschaften offen behandelt werden müssen.

Welche Zugänge sind heute möglich, welche sind notwendig? Eine reflektierte Auseinandersetzung mit dem deutschen Kolonialismus verlangt nach der Frage, wie eine angemessene museale Präsentation und Vermittlung möglich sein kann. Diesen Fragen widmete sich unsere Sonderausstellung „It’s all about collecting …“ .