16. August 2025

150 Jahre Hermannsdenkmal: Spurensuche im Landesmünzkabinett

Am 16. August 1875, vor genau 150 Jahren, wurde das erste Nationaldenkmal Deutschlands, das Hermannsdenkmal, eröffnet. Hoch oben auf der Grotenburg bei Detmold stehend und sein Schwert in Richtung Frankreich streckend, war die imposante Figur zunächst als Machtdemonstration und Symbol nationaler Stärke gedacht. Heute ist die höchste Statue Deutschlands aus Ostwestfalen nicht mehr wegzudenken und zieht alljährlich bis zu 500.000 Besucher*innen an.

Aus mit Nieten zusammengesetzten Kupferplatten gefertigt, umfasst das Hermannsdenkmal eine Gesamthöhe von 53,46 m. Das vom Architekten Ernst von Bandel entworfene und 1838 bis 1875 errichtete Denkmal des Arminius, eingedeutscht zu „Hermann“, präsentiert sich als Ausdruck eines starken nationalen Selbstbewusstseins. Mit einer Figurenhöhe von 26,57 m erscheint der Fürst der Cherusker mit einem empor gehaltenen Schwert in seiner rechten Hand, einem Schild zu seiner Linken und einem antik anmutenden Flügelhelm auf dem Haupt. Die auf einer etwa 7 m hohen und aus Sandstein gefertigten Kuppel ruhende Figur geht in eine Art Fries mit sich anschließenden Parabelbögen über. Insgesamt mündet das Denkmal in einem etwa 20 m hohen, mit neugotischen Strebepfeilern verstärkten Unterbau, der vom Sockel aus in einem Treppenbau endet, welcher zur Aussichtsplattform direkt unterhalb der Kuppel führt.

Anlässlich des 150. Jubiläums bot sich, durch die im Rahmen des Sonderinvestitionsprogramms (SIP) zur Verfügung gestellten finanziellen Mittel für die Kulturstiftung Sachsen-Anhalt, die Gelegenheit, Darstellungen des Denkmals im Münzkabinett des Landes Sachsen-Anhalt zu untersuchen, um den kulturhistorischen Wert Hermanns, wie er in Lippe genannt wird, herauszustellen.

Der Blick in die umfangreichste Sammlung des Kunstmuseums Moritzburg Halle (Saale) offenbarte eine von Friedrich Brehmer geprägte Zinn-Medaille. Vorderseitig präsentiert sie den Bauherrn des Hermannsdenkmals: Ernst von Bandel. Bereits um 1834 entwickelte er die Idee zur Errichtung eines Nationaldenkmals, die während seiner Studienzeit, um 1818 bis 1821, in ersten Architekturzeichnungen Gestalt annahm. Um seinen Lebenstraum vom Bau der Arminiussäule, wie er es auch nannte, als Nationaldenkmal umzusetzen, zog er 1837 mit seiner Familie nach Detmold. 4 Jahre später folgten die Grundsteinlegung und 1846 der fertige Sockel, der Weiterbau musste jedoch wegen fehlender finanzieller Mittel ausgesetzt werden. Wegen der deutschen Revolution von 1848/49 erlahmte das öffentliche Interesse und schien sich erst nach dem Deutsch-Französischen Krieg, der 1871 zur Gründung des Deutschen Reiches unter preußischer Führung führte, erneut zu entfachen. Damit verbunden, keimte beim Volk wieder der freiheitlich-nationale Einheits- und Brüderlichkeitsgedanke auf, den von Bandels Hermann auch verkörpert. Schließlich erinnert das Denkmal an das Ereignis der Varusschlacht im Jahr 9 n. Chr., sprich den Sieg der Germanen über die Römer, der als Gründungsmythos Deutscher Nation angesehen wird. So kam es dazu, dass nach großer Spendenbereitschaft vonseiten der Bevölkerung die Statue als Symbol eines freiheitlichen nationalen Einheitsstaates am 16. August 1875 vollendet und eigeweiht werden konnte. Großzügiger Stifter war hierbei auch Wilhelm I., welcher zum Zeitpunkt der Spende von 10.000 Thalern noch König von Preußen war und die Einweihung des Denkmals 1875, nun als Kaiser, selbst besuchte. Daher wurden ihm zu Ehren zahlreiche Erinnerungsmedaillen angefertigt, wovon sich auch eine, von einem unbekannten Medailleur geprägt, in der Sammlung des Landesmünzkabinettes Sachsen-Anhalt befindet.

Die Mythisierung Hermanns manifestierte sich während des 19. Jahrhunderts auch bereits vor der Fertigstellung des Denkmals. Ein Beispiel dafür ist die hier gezeigte Jubiläumsmedaille, welche 1845, also 30 Jahre zuvor, geprägt wurde. Sie zeigt auf der Vorderseite das regierende Fürstenpaar des Hauses Lippe, welches mit der Medaille sowohl die eigene Silberhochzeit als auch das 25-jährige Thronjubiläum zelebrierte. Rückseitig befindet sich die wahrscheinlich kleinste Hermann-Darstellung, die es in der Medaillenkunst gibt. Zunächst fällt das Monument gar nicht auf, denn im Fokus steht das personifizierte Land Lippe, welches durch die Schutzpatronin „Lippia“ dargestellt wird. Diese sitzt vor einem Eichenbaum und hält einen Siegerkranz aus Lorbeer in der rechten Hand, welcher sich direkt über dem kleinen Denkmal befindet, das in der Ferne auf der Grotenburg steht. Obwohl es noch 30 Jahre dauern sollte, bis der Hermann zu seiner Form fand, sind die Konturen deutlich zu erkennen. Die Positionierung des Kranzes in Kombination aus Hermann und Lippia unterstreicht den mythologischen und nationalen Charakter, der durch die Statue repräsentiert werden sollte. Mit der „Corona triumphalis“, in deren Funktion der Lorbeerkranz auftritt, krönt die Schutzpatronin Hermann bildsprachlich zum Sieger und unterstreicht damit den freiheitlich-kämpferischen Charakter, den das Denkmal ausdrücken sollte.

Nicht nur in der Medaillenkunst lässt sich das Monument finden, sondern auch in Form von Geldscheinen. Die Einführung von Notgeld in den frühen 20er-Jahren des 20. Jahrhunderts brachte den Fürst der Cherusker wieder hervor und belebte den Mythos ein weiteres Mal. In der von wirtschaftlicher Not geprägten Zeit erhob man Hermann zum sinnbildlichen Retter.

Die Amtsgemeinde Horn, welche in der Nähe des Teutoburger Waldes lag, brachte zusammen mit der Stadt Detmold im Jahr 1921 einige Notgeldscheine heraus, auf denen sich sowohl das Denkmal als auch Darstellungen aus der Varusschlacht befinden. Auf dem hier gezeigten Exemplar ziert Hermann die Vorderseite, in einer runden Vignette stehend und umgeben von den administrativen Angaben des Geldscheines. Die Rückseite zeigt in Reliefform einen römischen Heerzug, der hinter einem Reiter entlang marschiert, der höchstwahrscheinlich Varus selbst sein soll. Der Zug bewegt sich auf einen Baum zu, hinter dem ein Hüne mit Flügelhelm und Keule wartet, um die herannahenden Römer zu überfallen. Begleitet wird dies von zwei Textzeilen. Die Zeile unterhalb des Bildes zitiert den Titel des Studentenliedes „Als die Römer frech geworden“ von Joseph Victor Scheffel aus dem Jahr 1849, während die obere Zeile im lippischen Plattdeutsch den Römern ein loses und freches Mundwerk unterstellt. Insgesamt ist die Darstellung eher humoristisch und verhöhnend zu lesen, weniger patriotisch.

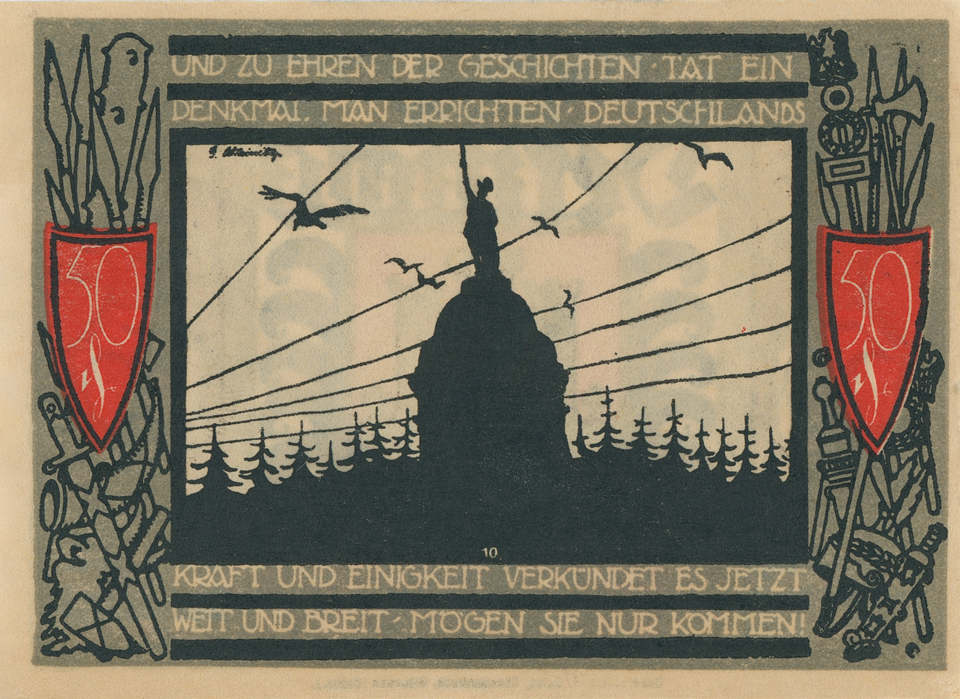

Ein weiteres beispielhaftes Exemplar aus der Sammlung ist ein vom Grafiker Georg Schleinitz reich gestalteter Notgeldschein der Stadt Detmold. Vorderseitig in Form eines Scherenschnittes, wird der Nominalwert von einem Oktogon umrahmt und mündet abschließend in eine Art palmenartigem Abschluss. Rückseitig wird mittig Hermann mit seinem gen Himmel gestreckten Schwert, umgeben von Vögeln und vermutlich dem hier gemeinten Teutoburger Wald, inszeniert. Auch hier wird durch die Verwendung der versartigen Reime oberhalb und unterhalb der Figur ein Bezug zu Scheffels Studentenlied hergestellt. Damit ist erneut die Funktion des Nationaldenkmals deutlich: Nicht nur wird eine Erinnerung an den Sieg der Germanen über die Römerherrschaft symbolisiert, sondern ebenso die Einigkeit, die Kraft und Stärke des Deutschen Reiches durch den Sieg über Frankreich.

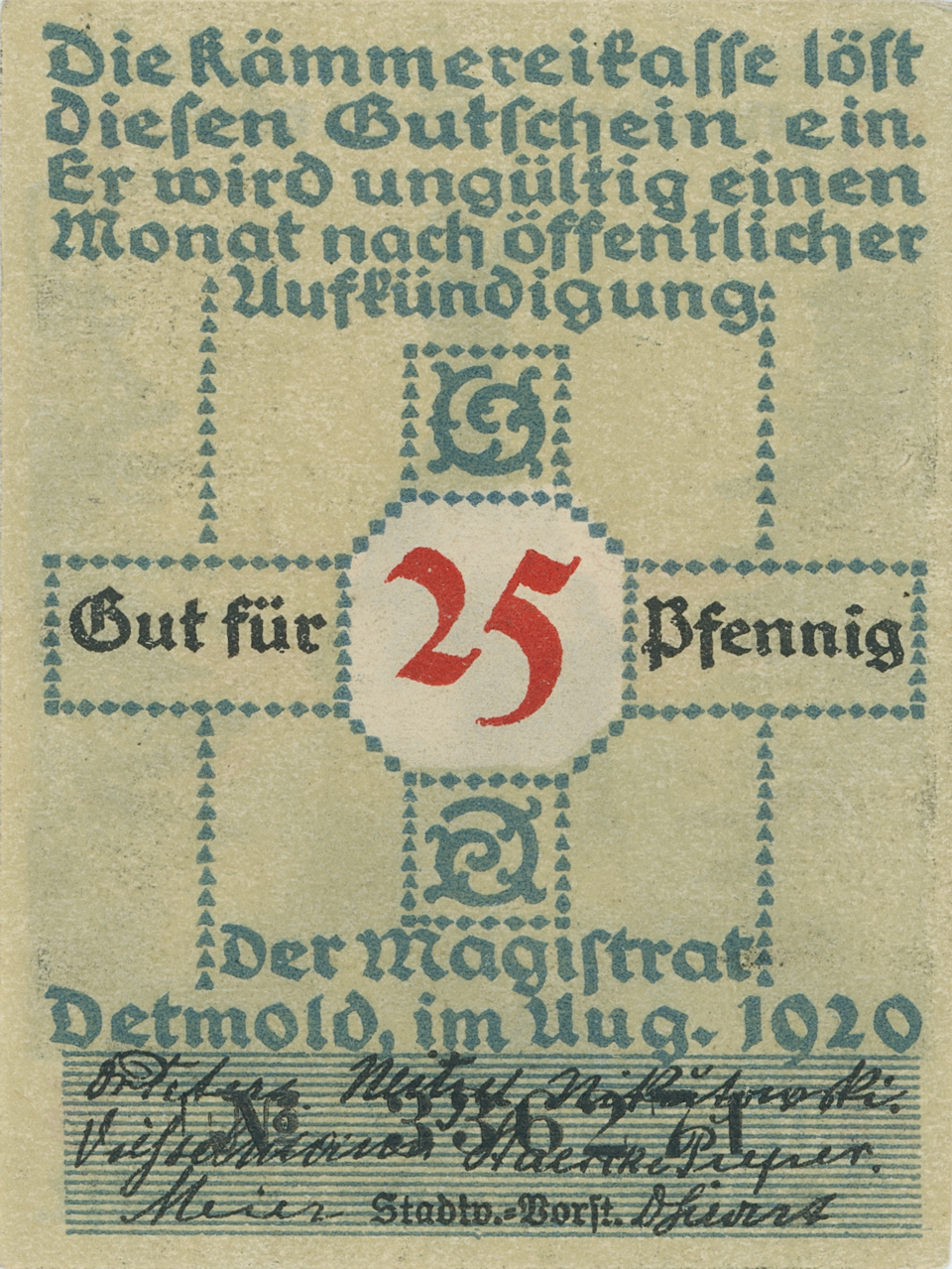

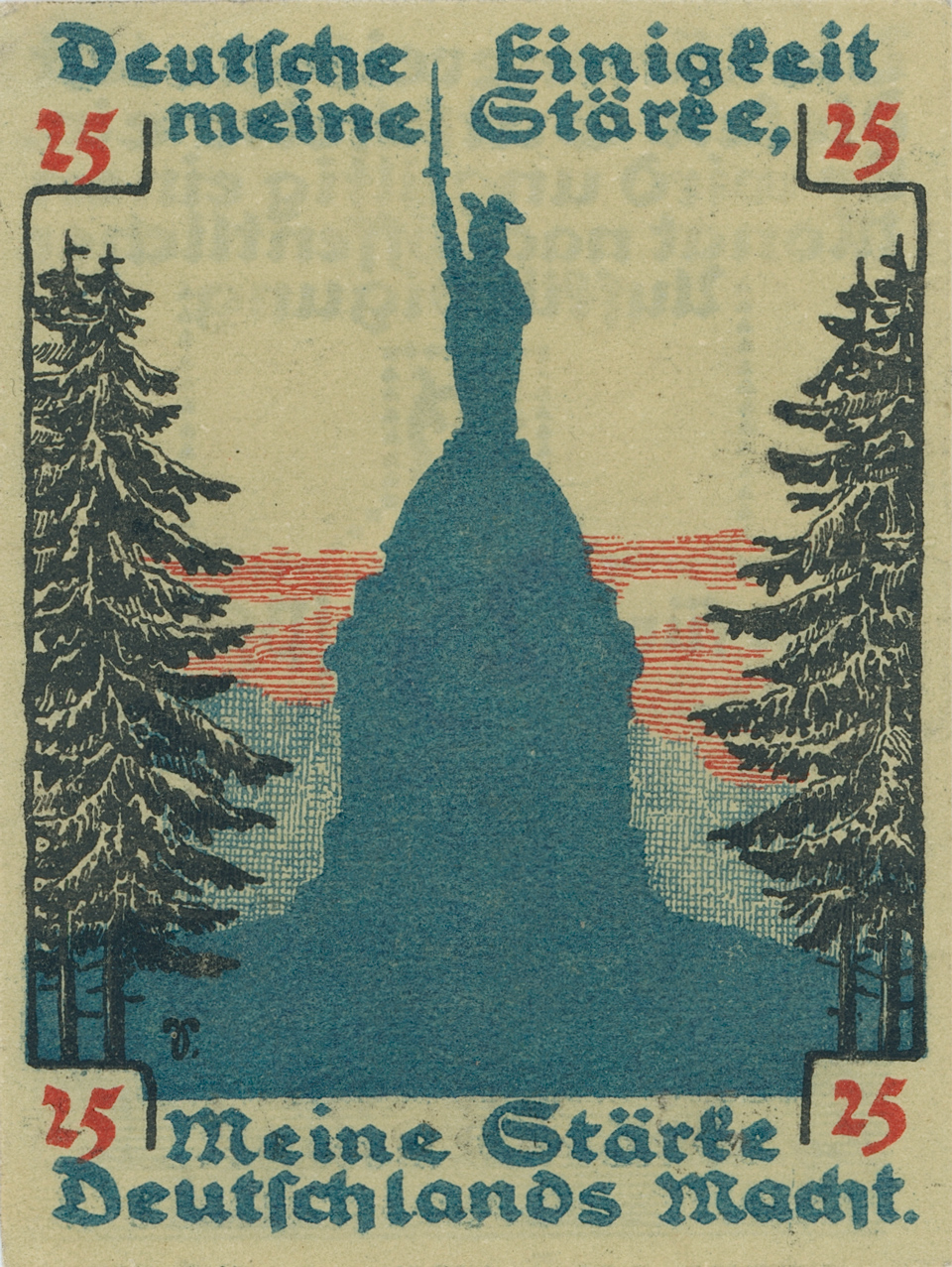

Eine ähnliche Aussagekraft besitzt der 25-Pfennig-Schein vom August 1920, den die Stadt Detmold herausgegeben hat. Dieser ist auf der Vorderseite schlicht gehalten, zeigt dort nur die administrativen Angaben und eine leichte Verzierung um das Nominal, während die Rückseite das Hermannsdenkmal in seinen Konturen zeigt. Das Monument steht als drohender Schatten hinter Nadelbäumen vor einem rötlichen Himmel. Das Schwert durchbohrt die Umschrift, welche eine Passage zeigt, die bisher nicht zu sehen war: die Inschrift des Schwertes. Diese soll die Dualität zwischen dem Reich selbst und dem Denkmal betonen, die ohne einander nicht bestehen könnten. Dadurch wird die Verknüpfung Deutschlands mit dem Cheruskerfürsten abermals in den Vordergrund gestellt.

Der wahrscheinlich eindrücklichste Geldschein mit dem Cherusker-Motiv wurde von der Amtsgemeinde Horn herausgegeben. Der 3-Mark-Schein von 1921 zeigt auf der Vorderseite eine trauernde Germania, welche an einen Eichenbaum gelehnt den Kopf in die Hände stützt, während zu ihren Füßen Teile der Reichsinsignien liegen: die Kaiserkrone und das zerbrochene Zeremonienschwert. Dieses Bild symbolisiert den Untergang des Deutschen Reichs, während die Umschrift der Germania eine bessere Zukunft prophezeit, in der es dem deutschen Volk wieder besser ergehen solle. Dabei bedient sich die Umschrift des Bildes der standfesten deutschen Eiche, welche die trauernde Germania stützt. Auf der Rückseite des Scheins befindet sich eine Szene mit zweifach patriotischer Bedeutung. Zunächst ist das Hermannsdenkmal zu sehen, welches zur Einigkeit des deutschen Volkes mahnt und erneut mit dem Schwert die Inschrift am oberen Rand durchstößt. Vor dem Monument befindet sich eine jubelnde und fahnenschwenkende Masse, während im Vordergrund zwei Männer zu sehen sind, die sich die Hände reichen. Der eine Mann trägt einen Anzug und soll dadurch das Bürgertum darstellen, während der zweite Mann in Arbeitskleidung und mit Hammer ausstaffiert die Arbeiterklasse symbolisiert. Das unterstreicht die hermannsche Mahnung zur Einigkeit zusätzlich. Beide Männer stehen zwischen zwei Eichenbäumen und oberhalb eines Textes, der den freiheitlich-nationalen Charakter des Cheruskermythos unterstreicht: der Rütli-Schwur. Dieser mythisierte Text entstammt in der gezeigten Fassung dem Drama „Wilhelm Tell“ von Friedrich Schiller. Ursprünglich dem Schweizer Gründungsmythos entsprungen, soll der Text an dieser Stelle jedoch stellvertretend für vermeintliche deutsche Tugenden stehen: Tapferkeit, Brüderlichkeit und Zusammenhalt. Die beiden gezeigten Männer bilden mit dem Hermann zusammen das schillersche Trio der Rütli-Schwur-Szene und unterstreichen dadurch die freiheitliche Botschaft.

Wie sich am Beispiel der Objekte aus dem Landesmünzkabinett des Kunstmuseum Moritzburg Halle (Saale) zeigte, wohnte der Figur Hermanns zur Zeit des Deutschen Reiches noch der Status eines nationalen Denkmals, in Erinnerung an die Varussschlacht, den Sieg der Germanen über die römische Herrschaft, inne. Weiterhin galt sie als Symbol für die Einigkeit als Volk, die Freiheit der Menschen und den Nationalstolz, gerade mit Blick auf den Deutsch-Französischen Krieg. Allerdings wandelte sich über die Zeit die Bedeutung, weg von einem Denkmal mit starker Symbolhaftigkeit, hin zu einem touristischen Wahrzeichen für Lippe. Denn heute findet man das einst als nationale Statue errichtete Monument mehr als Werbefigur in großer und kleiner Form an den ungewöhnlichsten Orten, wie in einem Kreisverkehr im unterhalb des Denkmals liegenden Detmolder Stadtteil Hiddesen. Dort ziert ein 400 kg schwerer und vom Künstler Hans Kordes angefertigter Hermann besagte Mittelinsel. Als wäre dies noch nicht genug, erfüllte die Statue in den Jahren 1999 und 2025 die Funktion eines Werbeträgers für den Fußballverein Arminia Bielefeld, indem ihr ein Trikot übergestreift wurde. Eine weitere humoristische Inszenierung der kolossalen Statue findet sich in der Gestalt des Zwermanns, einem erwerbbaren Gartenzwerg aus Kunststoff.

Darüber hinaus lässt sich der Cherukserfürst in Form weiterer Devotionalien erstehen, wie beispielsweise als Kaffeetasse oder Keksausstecher. Vom ursprünglichen Nationalsymbol „Hermann“ bleibt also nur der Gedanke. In der Praxis übernimmt das Denkmal immer mehr die Funktion eines Lokalmaskottchens.