27. August 2025

Rückkehr einer Tuschezeichnung von Emil Nolde nach 87 Jahren

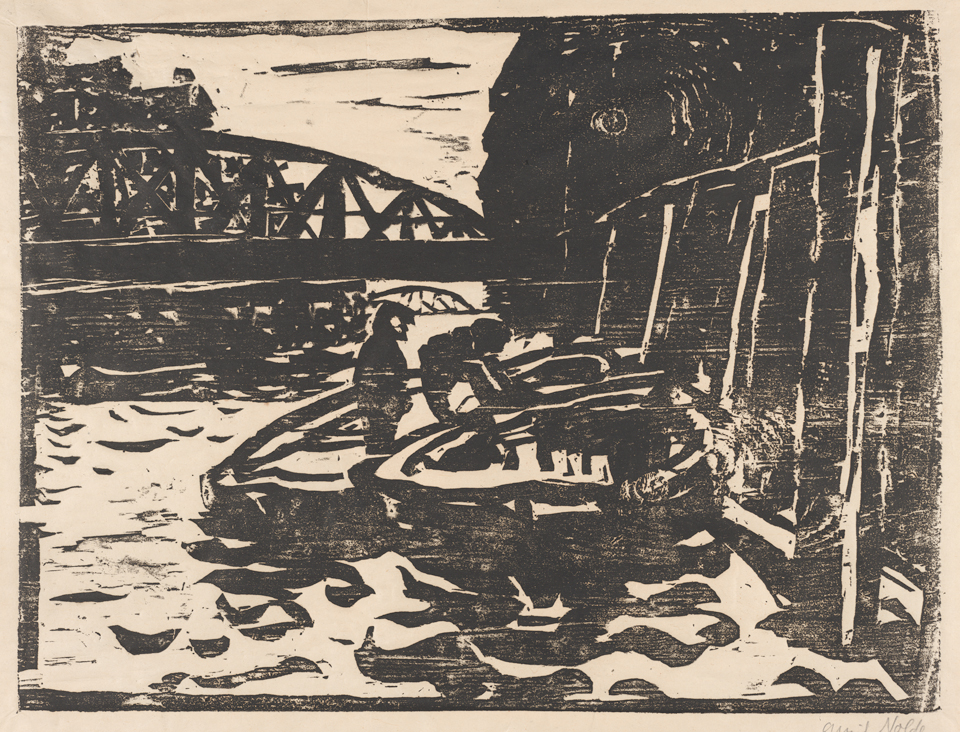

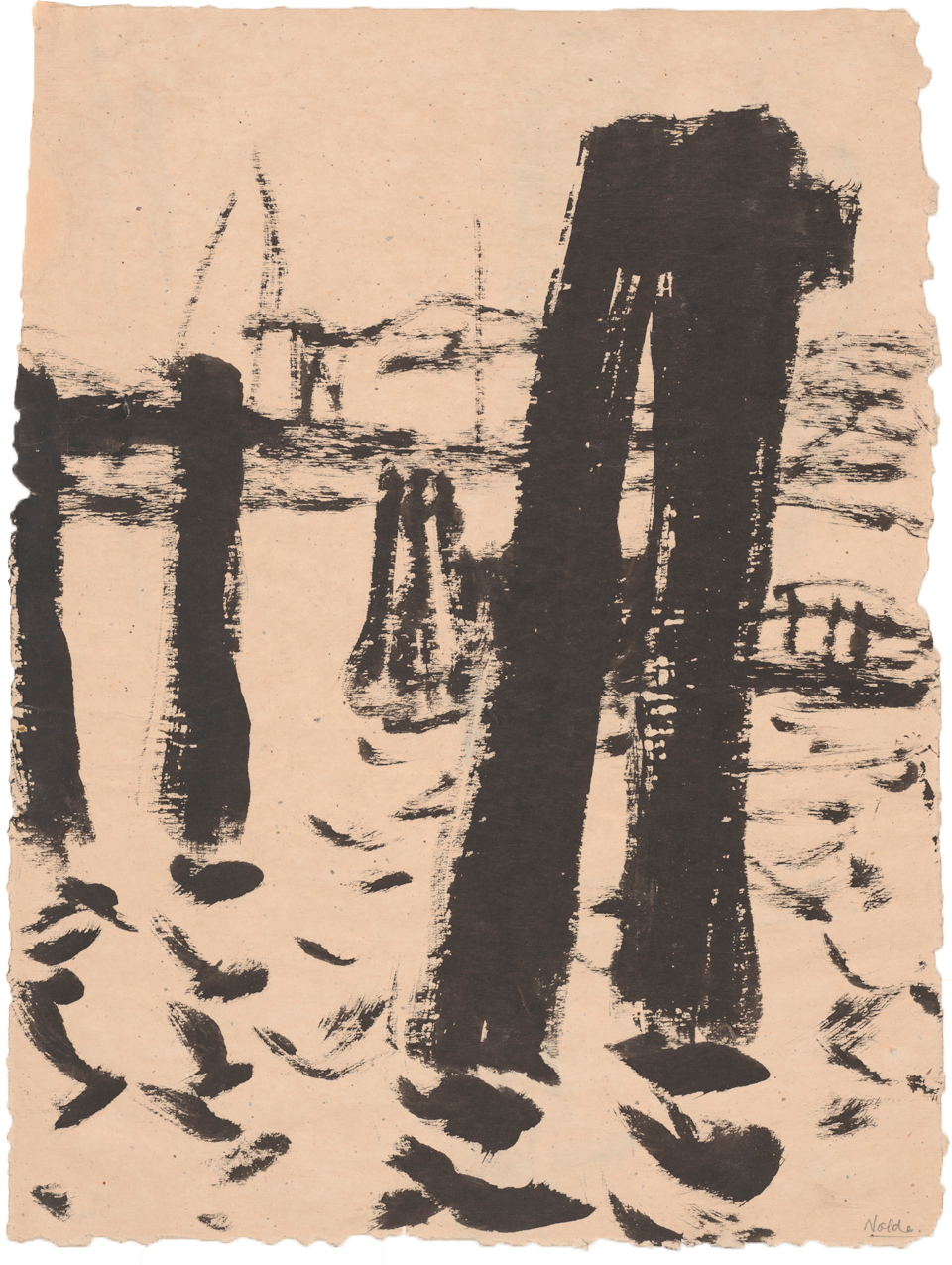

Starke Duckdalben, Landungsstege über dem Wasser, zwei Mastschiffe mit ihren Takelagen und ganz im Hintergrund ein Dampfer, der den dunklen Rauch in den Himmel stößt – all dies bildet den Ausschnitt einer Hafenlandschaft, die mittels zügiger und kraftvoller Pinselstriche auf festes Japanpapier gebracht worden ist. Dieser Hafenblick ist nur über den Titel des Blattes „Hamburger Hafen“ (Landungsbrücke) verortbar und gehört in eine Reihe von Werken Emil Noldes (1867–1956), die während seines Aufenthaltes in der prosperierenden Metropole Hamburg zwischen dem 7. Februar und 13. März 1910 entstanden waren. Hierzu gehören 100 Tuschpinselzeichnungen, zahlreiche Aquarelle, 19 Radierungen, 4 Holzschnitte und 13 Gemälde, die allerdings erst später im Berliner Atelier gemalt wurden. Sie geben in eindrücklichen Darstellungen Alster und Elbe, vor allem aber den großen Hamburger Hafen mit seinen Werft- und Krananlagen und den zahlreichen Booten, Schiffen und Schleppern wieder. Dabei geht es nicht um das Panorama oder die Totale; Nolde wählt einen engeren Blick auf das Wasser, mit seinen größeren oder kleineren Booten und Seglern und Zitaten der Hafenarchitektur. Der eigentliche Fokus aber liegt ganz auf den Natureindrücken durch Licht, Nebel, Regen, Wind, das ruhige oder aufgewühlte Wasser, den Rauch aus dampfenden Schiffsschloten – Nolde schafft Stimmungsbilder.

In unserer Tuschezeichnung dagegen bestimmt der strenge Aufbau der Hafenarchitektur das Blatt. Die über die gesamte Höhe des Blattes gesetzte Duckdalbe dient als Störelement, als Irritation. Und dennoch fällt das Blatt kompositorisch nicht auseinander. Nur die menschliche Figur fehlt fast all diesen Werken dieser Thematik– sie ist regelrecht verbannt, obwohl es doch der Mensch ist, der die typische Geschäftigkeit, das Arbeiten auf den Werften, das Beladen und Löschen der Frachtschiffe, das Ein- und Auslaufen der Boote, betreibt.

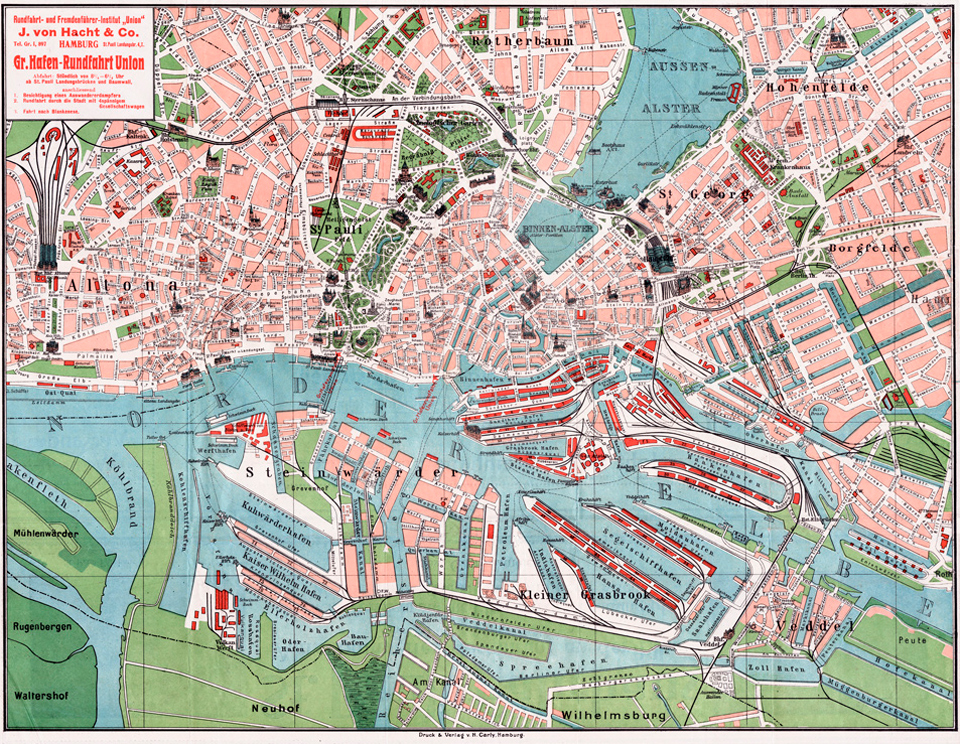

Noldes Aufenthalt in Hamburg 1910 hing mit einer Einzelausstellung zusammen, die in der Galerie Commeter veranstaltet und wohl am 9. Februar eröffnet wurde. Er hätte nach der Ausstellungseröffnung oder spätestens nach einem Vortrag seines Freundes Botho Graef (1857–1917) am 13. Februar 1910 nach Berlin zurückreisen können, doch blieb er und quartierte sich, nachdem seine Frau Ada nach Berlin zurückgefahren war, in eine kleine günstige Pension an den Vorsetzen ein, einer Straße, die direkt am Hamburger Niederhafen entlangführte. In seinen Erinnerungen heißt es:

„Unter den Vorsetzen am Hafen in Hamburg wohnte ich während einiger Wochen in einem kleinen dunklen Hotel. [...] Tag und Nacht lärmten und tuteten die Autos auf der Straße, die Schiffe und Pinassen im Hafen, das alles draußen vor meinen Fenstern lag. [...] Mir war so öd, so dumm und dumpf. Ich lag so hin, halb nur schlafend, bis der Morgen kam. Dann ging ich in langsamem Tritt mit schwerem Kopf, mit meiner Mappe und dem Material, zeichnend, wirtschaftend, auf der Platte kratzend, radierend, zugreifend, ganz gleich, fast gleich, was vor mir war, dabei nur fragend: »Soll dies mich beherrschen, oder ich dies?« - ich kam ins Arbeiten hinein, und nichts mehr störte mich. Mit den Pinassen voll Menschen ging ich fahrend, arbeitend [...]. Es war ein Untertauchen des ganzen Menschen in Arbeit und Spannung.“

Ob im Voraus verhandelt oder es sich so ergab – die vor Ort in kleiner Auflage bei der Druckerei W. Gente entstandenen Radierungen wurden druckfrisch in der Ausstellung gezeigt und daher die Präsentation wenigstens einmal umgehängt. Die Ausstellung endete am 10. März 1910 und war künstlerisch als auch finanziell ein Erfolg, denn sie stieß bei Hamburger Privatsammlern auf großes Interesse.

Die Hoffnung, wie schon zwei Jahre zuvor mit Arbeiten zur Hamburger Alster den bedeutenden Museumsdirektor der Hamburger Kunsthalle, Alfred Lichtwark (1852–1914), von den neu entstandenen Hamburger Motiven für einen Ankauf zu überzeugen, gelang nicht. Lichtwark hatte seit 1889 eine „Sammlung von Bildern Hamburgs“ angelegt. Ein Erwerb der von Nolde bereits 1908 und auch 1910 geschaffenen Blätter hatte Lichtwark allerdings abgelehnt, da sie das typische Hamburger Flair nicht aufgriffen und er sich motivisch und auch malerisch den Wegen Noldes nicht mehr öffnen wollte.

Ganz anders der hallesche Museumsdirektor Max Sauerlandt (1880–1934), der spätestens nach der Ausstellungseröffnung Emil Noldes im Halleschen Kunstverein 1913 geradezu elektrisiert von den Werken des Malers war und zu einem wichtigen Wegbereiter des Künstlers wurde. Nur wenige Wochen nach Eröffnung der halleschen Ausstellung besuchte Sauerlandt am 25. Februar 1913 bis spät in die Nacht Noldes Atelier und vertiefte sich in dessen Werke. Bereits am 3. März stellte er in der Sitzung der Museumsdeputation die Gemälde „Blumengarten mit Figur“ (1908) und das wenig später skandalauslösende „Abendmahl“ (1909) sowie 5 weitere Tuschzeichnungen für einen Ankauf vor: „Stier“ (1909), „Drei Tanzende“ (aus den Reinhardtschen Kammerspielen) (1910/11), „Zwei Figuren“ (aus den Reinhardtschen Kammerspielen) (1910/11), „Hamburger Hafen“ (Dampfer) (1910) und das hier vorgestellte und jüngst vom Museum zurückerworbene Blatt „Hamburger Hafen“ (Landungsbrücke).

Obwohl er über seinen Assistenten Kurt Freyer (1885–1973) mittels eines zuvor erschienenen Zeitungsartikels unter dem Titel „Die Werke Emil Noldes“ die Entscheidung positiv zu beeinflussen suchte, stieß er auf grundsätzliche Ablehnung – anders als bisher bei zahlreichen Erwerbungen zeitgenössischer Kunst und der Neuprofilierung des Museums, die Sauerlandt seit seinem Amtsantritt 1908 kontinuierlich umsetzte. Aus den Erinnerungen des halleschen Oberbürgermeisters Richard Robert Rive (1864–1947), der Vorsitzender der Museumsdeputation war, erfahren wir, dass nur durch das beherzte Eingreifen seiner Person der im Raum stehende Weggang Sauerlandts verhindert wurde. Obwohl Rive selbst die Kunst Noldes verschlossen blieb, erkannte er grundsätzlich in der modernen Kunst eine Investition in die Zukunft und in die Strahlkraft Halles und unterstützte mit städtischen Mitteln den Ankauf der Werke. Nur ein Mitglied der Museumsdeputation versagte die Zustimmung für den Ankauf. Es war aber jener, der, als die verfügbaren Etatmittel beim Errechnen der Gesamtsumme nur für das „Abendmahl“ reichten, die fehlende Summe für den Ankauf des „Blumengartens“ und der Tuschezeichnungen übernahm: „Ich habe gegen den Ankauf gestimmt und bleibe auch dabei. Wenn aber für die Bilder, die Sie kaufen wollen, 1000 Mark fehlen, dann werde ich 1000 Mark stiften.“ Es war Baumeister Friedrich Kuhnt (1836–1927), der hier sein Portemonnaie öffnete und der schon zuvor mit zahlreichen Schenkungen und Stiftungen und als langjähriges Mitglied der Museumsdeputation (1892, 1905–1917) für die Entwicklung des Museums wirkte. So gelang es, den Grundstein für die hallesche Nolde-Sammlung zu legen, die sich vor allem mit dem Ankauf der Sammlung Ludwig und Rosy Fischer 1924 um weitere Werke substantiell erweiterte.

Der Verlust der halleschen Moderne-Sammlung und auch der Nolde-Werke im Zuge der Aktion „Entartete Kunst“ 1937 ist hinlänglich bekannt; für das heutige Kunstmuseum Moritzburg Halle (Saale) aber noch immer tragisch.

Nach 1945 versuchte das Museum, die Verluste der Beschlagnahme in verschiedenen Phasen und bei Gelegenheiten auszugleichen. So ist Emil Nolde in der Sammlungspräsentation heute wieder mit zwei Dauerleihgaben, „Simeon begegnet Maria im Tempel“ (1915) und „Abendfriede“ (1939), und der 2003 mit Unterstützung der Kulturstiftung der Länder, der Ostdeutschen Sparkassenstiftung gemeinsam mit der Stadt- und Saalekreissparkasse Halle, des Landes Sachsen-Anhalt und der Ernst von Siemens-Kunststiftung zurückerworbenen „Lichten See“ (1915), mit drei Gemälden und zwei 1937 nicht beschlagnahmten Terrakottafliesen vertreten. Für die Grafische Sammlung konnten seit 1945 bis zum Auftauchen der Tuschzeichnung „Hamburger Hafen“ (Landungsbrücke) auf dem Kunstmarkt im Jahr 2024 16 Arbeiten auf Papier, darunter 4 Blätter mit dem dezidierten Hamburg-Bezug Noldes, erworben werden.

Die Freude über die Rückkehr ist somit doppelter Natur: Das Werk stärkt den Nolde-Bestand insgesamt, vor allem aber die Hamburger Hafen-Thematik, die in Noldes Œuvre das vorwegnahm, was vor allem im Einsatz der Farbe die späten Aquarelle so einzigartig macht, nämlich flüchtige und emotionale Augenblicke einer nördlichen Landschaft auf ein Blatt Papier zu bringen. Daneben bleibt mit dem Rückerwerb dieses Blattes die frühe Geschichte des Kunstmuseums Moritzburg Halle (Saale) lebendig, mit seinen Künstler*innen und Kunstwerken, seinen Wegbereiter*innen und Förder*innen und einem großen Potenzial für die Stadt Halle (Saale), woran die einstigen und heutigen Protagonist*innen nicht nur glaub(t)en, sondern es stetig entwickel(te)n.

Text: Susanna Köller