22. Oktober 2025

Die Fotografin

Annemarie Giegold-Schilling:

eine Kurzvorstellung

In gemütlicher Runde, festlich gekleidet, sitzen sie leger auf dem Boden. Sie stoßen miteinander an. Es gibt etwas zu feiern! Unter der Fotografie aus dem Jahr 1930 steht „Einweihung Atelier – Fotoabteilung“. Bereits 3 Jahre zuvor wurde durch Hans Finsler (1891–1972) das Unterrichtsfach Fotografie an den Werkstätten der Stadt Halle, Staatlich-städtische Kunstgewerbeschule Burg Giebichenstein (heute Burg Giebichenstein Kunsthochschule Halle, im Folgenden kurz „Burg“) initiiert. Dies gipfelte schließlich in der Gründung einer Klasse für Sachfotografie – die erste ihrer Art an einer Kunstgewerbeschule überhaupt. Die Aufnahme, von Gerda Leo (1909–1993) mit Selbstauslöser festgehalten, zeigt dann auch die Protagonist*innen der ersten Stunde im oberen Halbkreis von links nach rechts: Annemarie Giegold-Schilling (1907–1982), Hans Finsler, Heinrich Koch (1896–1934) und Gerda Leo. Finsler (Leiter der Fotoklasse), Koch (Nachfolger Finslers) und Leo (Schülerin und Assistentin Finslers) wurden bereits in Ausstellungen und Publikationen besprochen und gewürdigt. Das fotografische Werk Annemarie Giegold-Schillings jedoch war lange ein blinder Fleck in der Geschichte der Stilrichtung des Neuen Sehens.

Erstmals 2001 ist Giegold-Schillings fotografisches Werk in den Fokus der Öffentlichkeit gerückt, als ihr Nachlass von mehr als 22.000 Negativen an das Stadtarchiv Halle (Saale) übergeben wurde. 2022 schenkte eine Privatperson dem Kunstmuseum Moritzburg Halle (Saale) für seine Sammlung Fotografie 196 Vintage Prints der Finsler-Schülerin. Werfen wir einen kleinen Blick in das Leben und Wirken von Annemarie Giegold-Schilling.

Die Fotografie des Neuen Sehens – Annemarie Giegold-Schillings Studienzeit

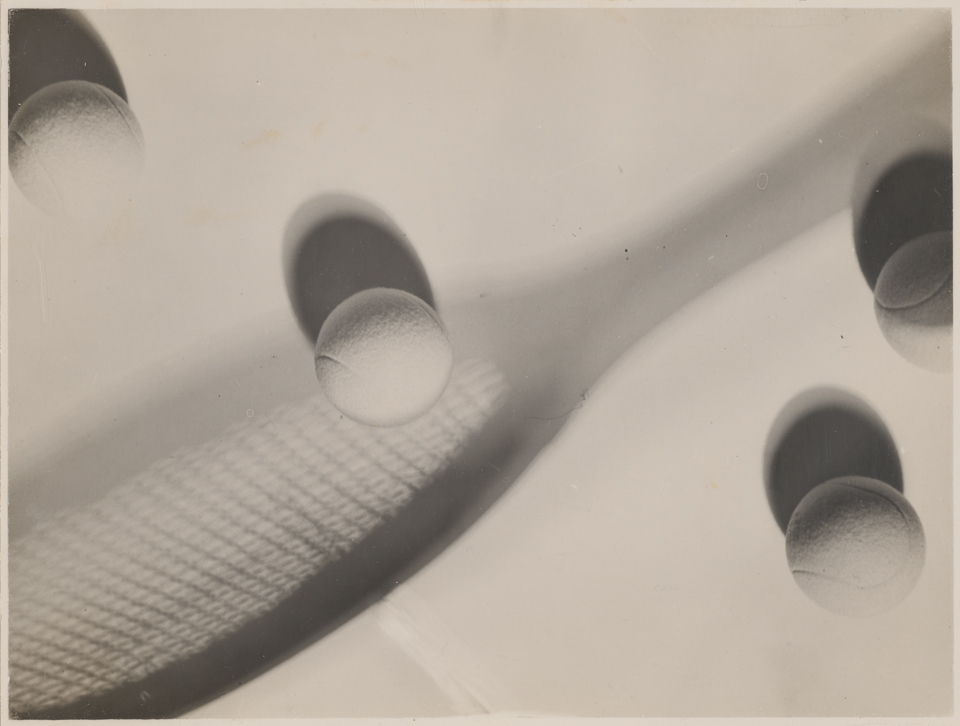

Hans Finslers Hauptanliegen war es, mittels der Fotografie das Wesen der Dinge darzustellen – ihre Materialität, ihre Funktion sichtbar zu machen. Sein Ansatz bestand aus der Stärkung der technischen Möglichkeiten, die das noch junge Medium bot, und nicht in der Nachahmung von Vorhandenem. Dafür entwickelte er eine Bildsprache, die er auch seinen Schülerinnen und Schülern vermittelte. Annemarie Giegold-Schilling besuchte zwischen 1928 und 1932 Finslers Fotoklasse an der Burg. Die zwei hier exemplarisch ausgewählten Fotografien verdeutlichen die gelungene Vermittlung der Bildsprache des Lehrers Finsler, die dem Neuen Sehen zugeordnet wird: eng gefasste Bildausschnitte; angeschnittene Motive (Ei und Teller, Tennisball und -schläger); die Herauslösung eines Gegenstandes aus seinem Kontext, seinem Raum (Küche, Tennisplatz); die inszenierte und wohlkomponierte Licht- und Schattenführung und die bestechende Schärferegulation. All diese Elemente verdichten die Eigenschaften des jeweiligen Hauptmotivs, konzentrieren den Blick auf das Wesentliche, lassen Oberflächenstrukturen fühlbar werden (Eierschale, Filz), machen Motive im zweidimensionalen Foto zu dreidimensionalen Objekten. Auch die Themenkreise und Aufgabenstellungen des Lehrers Finsler finden sich in den Fotografien von Giegold-Schilling wieder. Aufnahmen vom Jahrmarkt, Landschaften, Pflanzen, Stadtlandschaften, Menschen (als Porträt, Hände, in Situationen) sowie Studien- und Sachfotografien (siehe oben) zeigen das breite Motivspektrum der Fotografin.

Die erfolgreiche Bildreporterin

Mit dem Ende des Besuchs der Fotoklasse an der Burg entschied sich Annemarie Giegold-Schilling ab 1932 für den Beruf der Bildjournalistin. In der Folge arbeitete sie für mehr als 20 verschiedene Zeitungen oder Zeitschriften. Das Berufsbild war zu dieser Zeit erst möglich geworden durch den nun in der Presse verwendeten Klischee- oder maschinellen Kupfertiefdruck. Aufwändige bildreproduzierende Verfahren wie die Lithografie wurden durch einfacheren Bilderdruck abgelöst. Was die kunsthistorische Forschung zur Pressefotografin Giegold-Schilling betrifft, besteht noch eine große Lücke. So fehlt beispielsweise eine dezidierte Untersuchung über die einzelnen Printmedien, in denen sie veröffentlichte. „Mitteldeutsche Illustrierte“, „Illustrierte Hallische Nachrichten“, „Saale-Zeitung“, „Deutsche Frauen-Zeitung“ und die Pariser „La Revue Moderne“ sind hingegen bekannte Publikationsorgane, in denen sie Fotografien platzieren konnte. Einige weitere Fragen, die bei der Recherche noch nicht aufgelöst wurden, sind etwa: Arbeitete sie im Angestelltenverhältnis oder als freie Bildreporterin? Waren die Themen redaktionell vorgegeben oder war sie frei in ihrer Motivwahl?

Für ihr fotografisches Werk stellt ihre Tätigkeit als Bildreporterin, vor allem für die „Illustrierte[n] Hallische[n] Nachrichten“ (folgend kurz „IHN“), eine besondere Fundgrube dar. 47 der 196, also ein Viertel der im Bestand des Kunstmuseums Moritzburg Halle (Saale) befindlichen Abzüge wurden dort publiziert und konnten dadurch in der wissenschaftlichen Erschließung betitelt und datiert werden. Die „IHN“ erschien von September 1930 bis Mai 1941 wöchentlich als Bilderbeilage der „Hallischen Nachrichten“.

Biografie

- 1907 in Nordhausen als Emmy Melanie Auguste Annemarie Schilling geboren

- 1928–1932 Studium in der Fotoklasse bei Hans Finsler an der Staatlich-Städtischen Kunstgewerbeschule Burg Giebichenstein. Parallel 4 Semester Studium der Staatswissenschaften.

- ab 1932 Arbeit als Bildreporterin, unter anderem für „Illustrierte Hallische Nachrichten“, „Saale-Zeitung“, „Deutsche Frauen-Zeitung“

- 1935–1947 Ehe mit Kurt Giegold; Änderung des Namens in Annemarie Giegold-Schilling

- 1950–1970 zahlreiche Reisen an die Ostsee

- 1951 zweite Eheschließung mit Theodor Viktor Dorn; Änderung des Namens in Annemarie Dorn

- 1952 Meisterprüfung Fotografie

- 1952–1979 Eröffnung eines Fotogeschäfts in Halle (Saale) zusammen mit Theodor Dorn

- 1982 auf einer Reise in Hamburg gestorben

Giegold-Schillings erste Aufnahme, noch als Studentin, in der „IHN“-Ausgabe vom 28.11.1931 zeigt ganzseitig die Ochsenbrücke in Halle. Ab 1937 bebilderte Giegold-Schilling immer öfter und in der Folgezeit sogar fast ausschließlich die „IHN“ – bis zur letzten Ausgabe am 3. Mai 1941 eine sehr produktive Zeit. In 10 Jahren waren es allein in dieser Zeitung über 650 Aufnahmen.

Geschuldet ist der Umstand dem Zweiten Weltkrieg. Männliche Kollegen wurden entweder zum Krieg eingezogen, etwa Walter Danz (1904–1986), oder emigrierten wie etwa Finsler und Koch. Aus künstlerischer Sicht darf keinesfalls die Terrorherrschaft der Nationalsozialisten vergessen werden: Ein Jahr nach Giegold-Schillings Weggang von der „Burg“ wurde Hitler Reichskanzler und Goebbels setzte mit der am 22. September 1933 gegründeten Reichskulturkammer die Neuordnung des „arischen“ künstlerischen Schaffens nach nationalsozialistischer Ordnung durch. So wird Giegold-Schillings Bildsprache mit zunehmendem politischem und gesellschaftlichem Umsturz durch die Nationalsozialisten weniger experimentierfreudig, glatter, systemdienlicher. So stellen sich auch ihre Themen in den ns-dienlichen Kontext: Heimat – Handwerk – Erziehung – Sport.

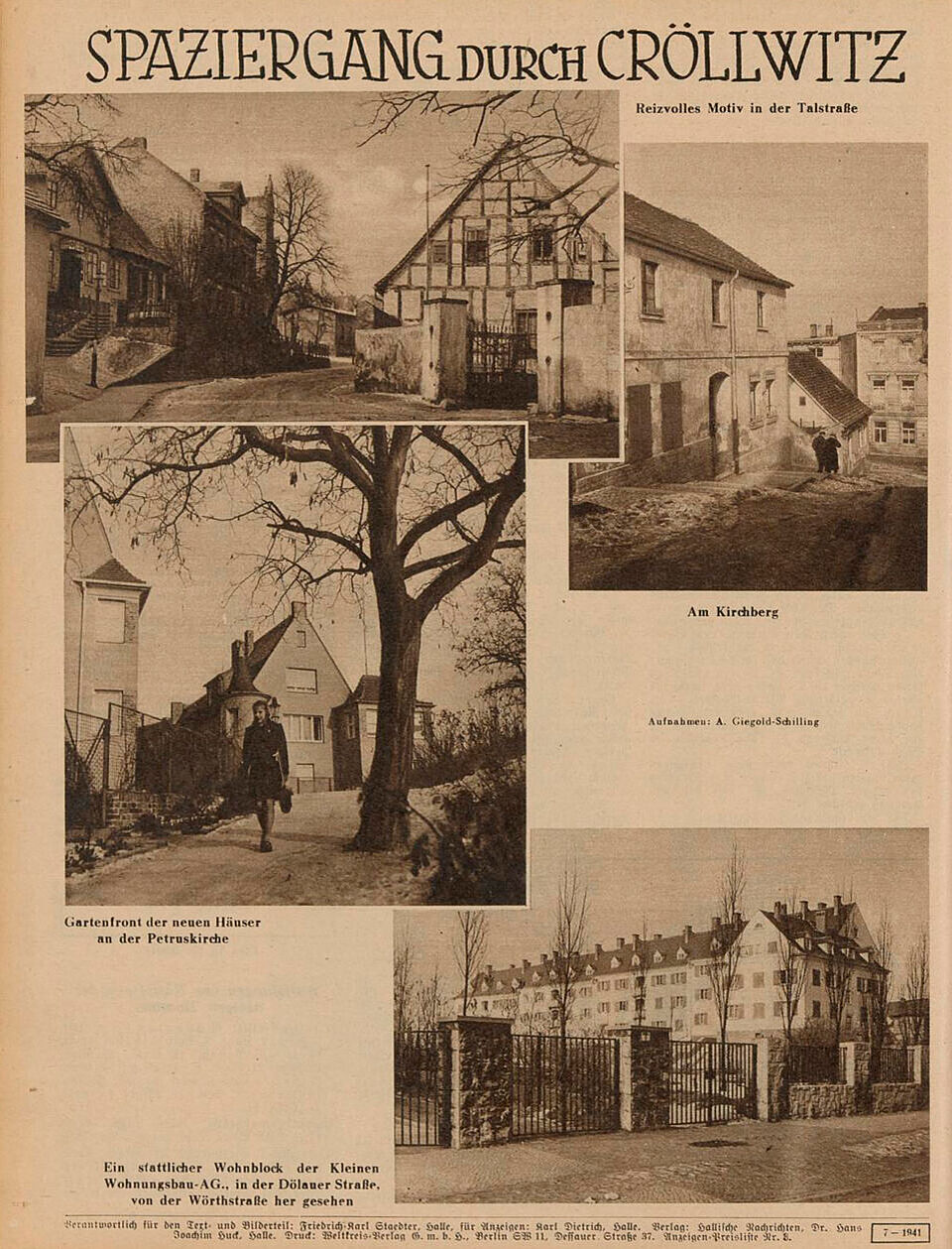

Um ihren zahlreichen Fotografien von BDM-, HJ- und nationalsozialistischen Veranstaltungen und Symboliken keinen Raum zu geben, dienen 2 Bildbeispiele zum Thema Architektur der Illustration des stilistischen Wandels vom Neuen Sehen hin zur politisch systemkorrekten Darstellungsweise im Werk von Giegold-Schilling. Die 4 Aufnahmen aus dem Halleschen Stadtteil Kröllwitz von 1941 zeigen ein ganz anderes Bild als das Halberstädter Fachwerkhaus. Die Nahansicht ist der Mittel- oder Fernperspektive gewichen, sodass keine Details im Zentrum der Aufnahme stehen, sondern ein Stimmungsbild der Umgebung. Die Wege sind zu großen Teilen von Schnee bedeckt, die ältere Bausubstanz könnte einen neuen Anstrich vertragen, während die „neuen Häuser an der Petruskirche“ implizit von den Bauerrungenschaften des NS künden. Die reiz- und spannungsvolle Stilistik des Fachwerkhauses ist 8 Jahre später dem Dokumentarismus gewichen. Die Unterschiede sind offensichtlich. Giegold-Schilling war im NS eine erfolgreiche Fotografin, da sie in ihren Aufnahmen stilistisch und motivisch angepasst war, ohne explizit Krieg oder Zerstörung zu zeigen. Inwiefern dies eine ideologische Haltung der Fotografin spiegelt, ist unklar. Die Archivrecherchen über politische Äußerungen Giegold-Schillings blieben leider bisher ergebnislos. War sie angepasst, um im NS-System zu überleben? War sie rechte Anhängerin oder gar Verfechterin der NS-Ideologie? Bisher wissen wir es nicht. Bekannt ist, dass sie von 1935 bis 1947 mit dem Architekten und Baurat der Stadt Halle (Saale) Kurt Giegold verheiratet war, daher auch ihr Doppelname. Kurt Giegold war während des Nationalsozialismus wohl für die paramilitärische „Organisation Todt“ tätig, die die Baumaßnahmen in den von Deutschland besetzten Gebieten umsetzte. Diese Organisation unterstand ab 1940 direkt dem Reichsminister für Bewaffnung und Munition sowie dem Nachfolgeministerium unter Albert Speer. Die Scheidung von Kurt Giegold erfolgte erst 2 Jahre nach Kriegsende. Das ist der gegenwärtige Forschungsstand, der allerdings kein klares und kein abgerundetes Bild der Fotografin zeichnet.

1951 heiratete Giegold-Schilling erneut. Sie schloss mit dem Bankkaufmann Theodor Dorn (1910–1987) die Ehe, der in der Folge auch das Fotografenhandwerk erlernte. Nachdem Annemarie Giegold-Schilling, jetzt mit Nachnamen Dorn, 1952 die Meisterprüfung in ihrem Fach ablegte, unterhielt sie mit Theodor Dorn bis 1979 ein Fotofachgeschäft. Ihre weitere fotografische Tätigkeit außerhalb des regulären Geschäftsbetriebes zu DDR-Zeiten gilt es ebenfalls weiter zu erforschen.

Text: Manuela Winter

Zur Vertiefung

- Simone Trieder: Feldscher. Kratzer. Beutler. Vergangene Arbeitswelten – mit Fotos von Annemarie Giegold-Schilling, in: Peter Gerlach/Moritz Götze (Hrsg.), Mitteldeutsche Kulturhistorische Hefte 15, Halle (Saale) 2009

- Jens-Fietje Dwars: Annemarie Giegold-Schilling. Vom Fischerdorf zum Ostseebad. Ahrenshoop-Fotos aus den 1950 Jahren, in: Peter Gerlach/Moritz Götze (Hrsg.), Mitteldeutsche Kulturhistorische Hefte 49, Halle (Saale) 2023

- Manuela Winter: Die Fotografin Annemarie Giegold-Schilling. Eine erste Annäherung, in: Christian Philipsen/Eike Henning Michl (Hrsg.): Kulturstiftung Sachsen-Anhalt. Jahrbuch 2024 Gommern 2025

- Hans Finsler bei Museum digital

- Heinrich Koch bei Museum digital

- Gerda Leo bei Museum digital

- Die digitalisierten Ausgaben der Illustrierten Hallischen Nachrichten der Jahrgänge 1932–1941 als PDFs zum Download bei der Universitäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt